Sumo (相撲, 大相撲) ist der Inbegriff Japans. Sumo IST Japan. Hier die Basics für diesen Sport, dieses tiefjapanische, kulturelle Ereignis.

Sumo: wikipedia DE / wikidia EN / wikipedia JP

Sumo ist prinzipiell ein Ringkampf. Ziel ist es entweder den Gegner aus dem Ring zu werfen oder den Gegener dazu zu bringen, den Ringboden mit etwas anderem als seine Füße zu berühren. Es ist (mit wenigen Ausnahmen) alles erlaubt, um dieses Ziel zu erreichen. Der eigentliche Kampf ist nur der Burchteil der Veranstaltung und in viele Zeremonien und Rituale eingebunden. Die Sumokämpfer werden Rikishi oder Sumotori genannt

Historie

Die Geschichte von Sumo beginnt im Altertum und der Ursprung wird in China oder Korea vermutet. Die Kämpfe fanden während religiöser Feste (Matsuri) statt und verliefen mitunter tödlich. Vermutlich gab es sie schon vor dem Jahr 500 (archäologische Funde). Der erste historisch belegte Kampf war in 642 am kaiserlichen Hof.

In der Folgezeit stiegen die Beliebtheit am Hof und die zeremoniell-religiöse Bedeutung. Während der Kamakua-Zeit wandelte sich Sumo zu einem Kampftraining der Samurai. Gleichzeitig wurde es populär und die ersten Veranstaltungssponsoren (in der Regel ein Daimyo) traten auf. Zu dieser Zeit wurde auch die kreuzrunde Begrenzung der Kampffläche (Dohyo) eingeführt.

In der Edozeit wurde Sumo auf den Straßen von Edo (Tokyo) verboten. Es durfte nur noch zu gemeinnütigen Zwecken und in Schreinen durchgeführt werden, so wie es in Kyoto und Osaka üblich war.

Es etablierete sich eine Sumo-Organisation. 1719 gab es nur noch professionelle Ringer und es begann das goldene Zeitalter des Sumo. Zu Ehren des Shogun Tokugawa Ienari wurde 1791 viele alte zeremonielle Elemente wieder in den Kampf aufgenommen. Sie sind heute noch enthalten.

Mit der Meiji-Restauration wurde Sumo zu einem Stück des „rückständigen Japan“. Es war Glück, dass der Tenno 1884 ein Turnier veranstalten ließ. Sumo war auf einmal ein nationales Symbol. (mit einer nationalistischen Färbung vor/während WWII).

土俵 (Dohyo)

Der Ring, Dohyo, ist etwa 4,55m (15 shaku) im Durchmesser und steht auf einem quadratischen Podest aus festem, verdichtetem Lehm mit einer Kantenlänge von 6,7m. Der Dohyo wird vor jedem Turnier neu gebaut.

Die Rand der Kampffläche wird durch ein kleine Reisstrohballen (俵, Tawara) markiert, die beim Kampf noch zum Ring gehört (ursprünglich wurde die Ringgrenze durch Reisstrohballen in Originalgröße markiert). 4 Ballen sind um einen Ballendurchmesser nach außen versetzt. Dies diente damals dem Abfluss von Regenwasser.

In der Ringmitte sind im Abstand von etwa 1m zwei Markierungen (仕切り線, Shikirisen) in den Sand eingelassen, die die Startposition der Sumotori markieren.

Genau in der Ringmitte sind fünf geweihte Opfergaben im Sand vergraben: Reise, Salz, Marone, Kombu (Seetang) Ika (Tintenfisch). Die Opfergaben für die Götter der Erde sollen für Sicherheit und eine gute Ernte sorgen. Hier wird der historische Bezug zum Shinto ersichtlicht, und dass Sumo urdprünglich ein Ritual war.

Außerhalb der Ringbegrenzung ist loser Sand (蛇の目, Janome, Schlangenauge) gestreut, der vor dem Kampf mit einem Besen glattgestrichen wird. So können die Kampfrichter erkennen, ob jemand aus dem Ring getreten ist.

Um ihn herum ist etwa 1m Abstand zu den Zuschauern, die auf Tatami sitzen. Ihr Blick ist auf Höhe der Füße. Immer wieder stürzen die Sumotori in die ersten Zuschauerreihen. Fotografen sitzen aus diesem Grund meist an den Ecken des Dohyo. Erstaunlicherweise gibt es dabei kaum Verletzte, weder bei den Zuschauern noch bei den Rikishi.

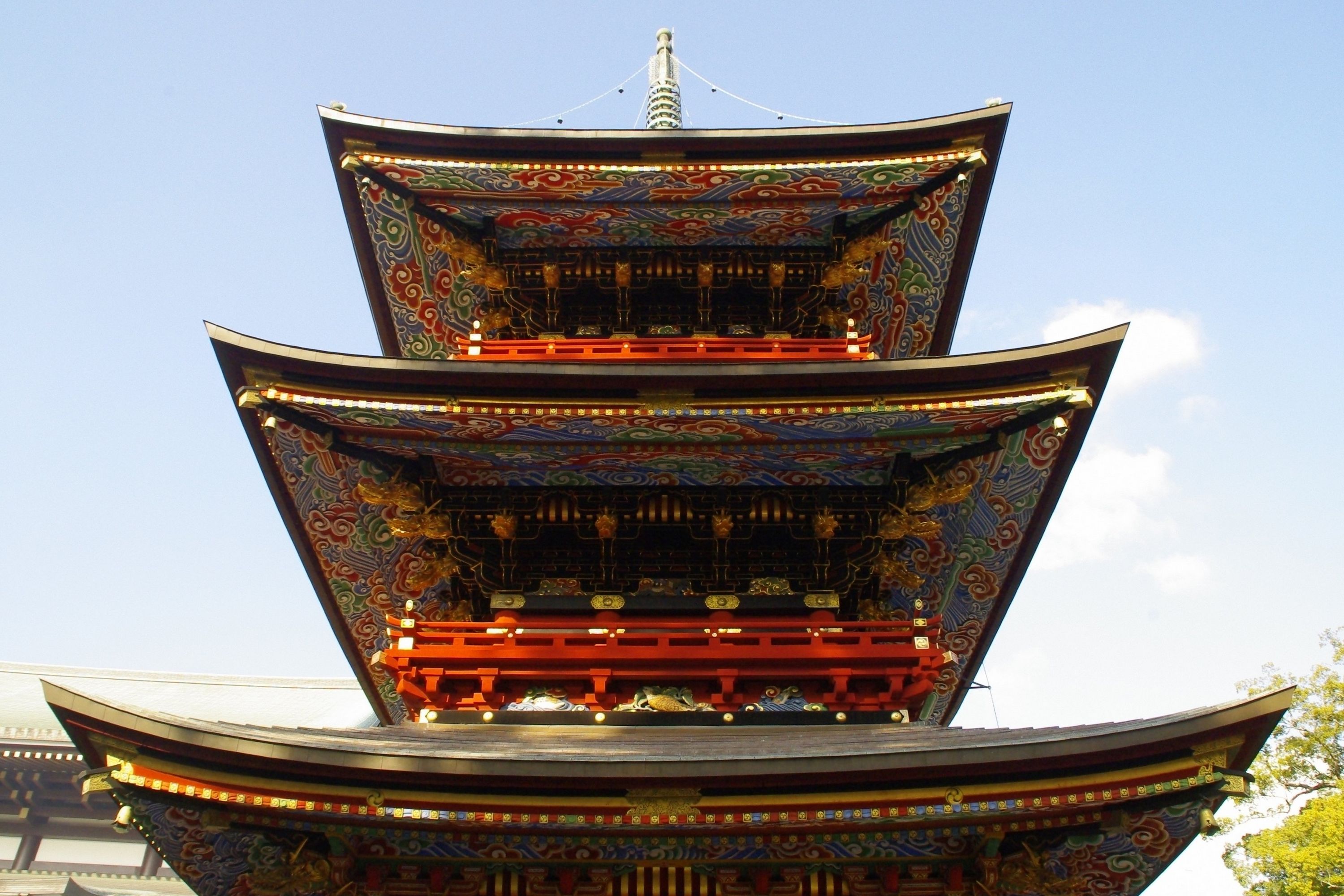

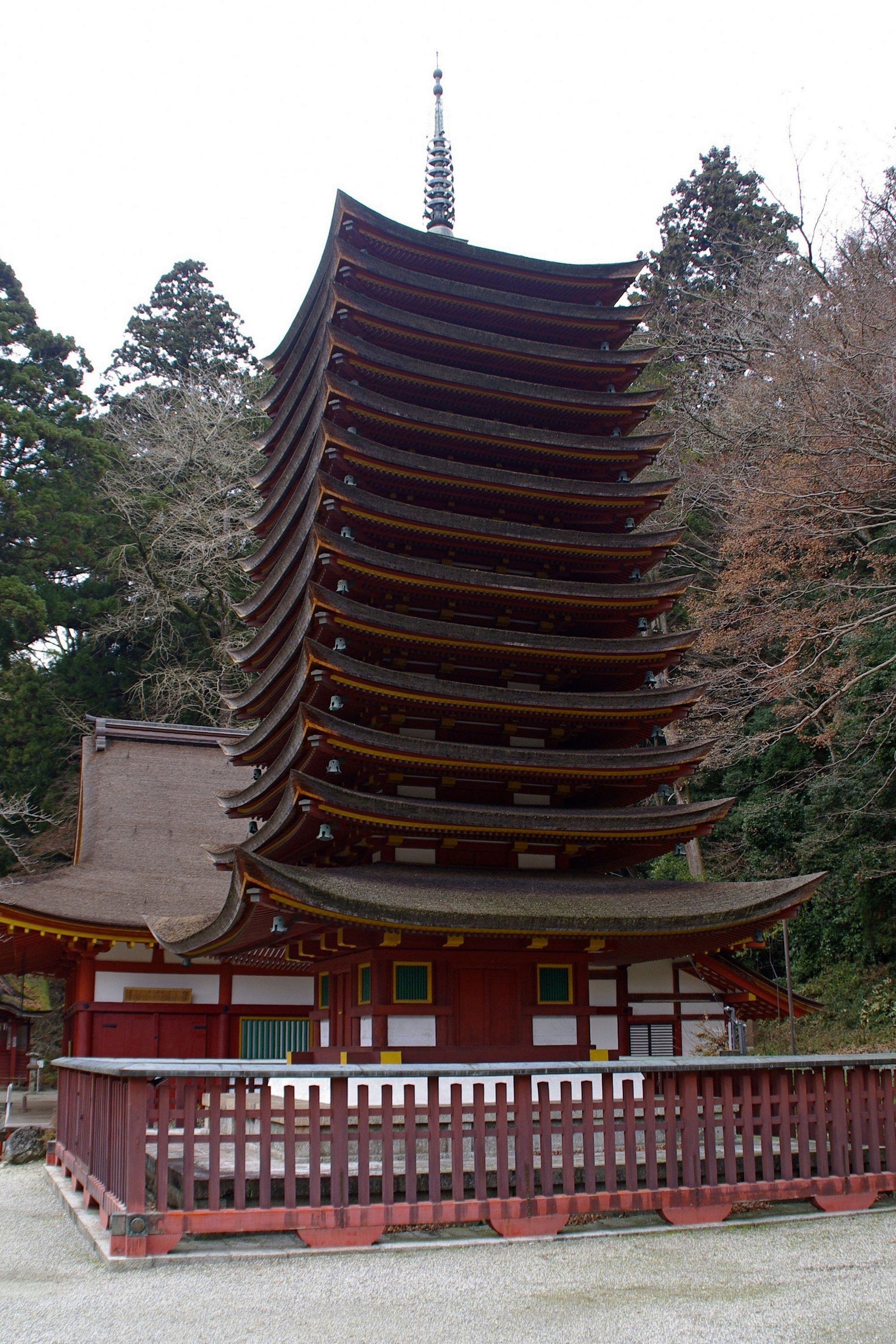

Das Dach

Über dem Dohyo befindet sich eine Dachkonstruktion, die dem eines Shintoschreins im Shinmei-Zukuri-Stil ähnelt. Es schwebt über dem Dohyo, da es von der Hallendecke abgehängt ist.

Früher gab es vier Pfosten am Rand des Dohyo auf dem das Dach befestigt war. Mit Beginn der Fernsehübertragung standen diese Pfosten im Weg und sie wurden entfernt. Das schwebende Dach ist also eine sehr moderne Erfindung und einzig der modernen Technik (Fernsehen) geschuldet.

Statt der Pfosten hängig heutzutage fabige Quasten vom Dach hinab. Die Farben korrespondieren mit den Farben der 4 Himmelsrichtungen im Feng Shui: der blaue Drache des Ostens (青龍), der rote Vogel des Südens (朱雀), der weiße Tiger des Westens (白虎), die schwarze Schildkröte des Nordens (玄武). Zusätzlich hängen vier Schriftrollen über oder neben dem Dach. Sie repräsentieren die vier eben genannten Geister der Himmelsrichtungen.

Gyoji und Shimpanin

Der Gyoji leitet den Kampf und steht mit im Ring. Er trägt einen auffällig bunten Kimono und einen shintoistische Kopfbedeckung. Die Herkunft aus dem Shinto ist unverkennbar. Der Gyoji wechselt nach jedem Kampf.

Um den Ring verteilt sitzen 5 weitere Außenrichter (Shimpanin) in Höhe erste Publikumsreihe. Sie tragen dunkle, unauffällige Kimono.

Yobidashi

Yobidashi sind die Helfer, die ständig am Ring unterwegs sind. Sie fegen den Sand außerhalb des Rings nach jedem Kampf und sorgen auch sonst für Ordnung und einen störungsfreien Ablauf. Vor dem Beginn eines Kampftages, bedienen sie die Trommel, um die Zuschauer herbeizurufen. Auch sind es die Yobidashi, die den Ring bauen.

Rikishi, Sumotori, Heya

Sumokämpfer werden Rikishi (力士, Kraftmenschen)oder Sumotori (相撲取, jemand der Sumo kämpft) genannt. Sie gehören immer einer Schulen (Heya) an. Hier trainieren und wohnen (!) sie. Das ganze Leben wird auf Sumo ausgerichtet, auch das „Privatleben“. Man verpflichtet sich zu 100% dem Sumo. Rikishi beginnen ihr Training mit 15 Jahren. Die Karriere endet zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr. Länger macht in der Regel der Körper nicht mit.

Kampfname: Rikishi treten unter ihrem Kampfnamen (四股名, Shikona) auf. Der Name wird normalerweise nicht selbst gewählt sondern vom Trainer oder nachstehenden Personen ausgesucht. Oft ist ein Teil aus dem Namen des Heya oder des Trainers entnommen, um so die Zugehörigkeit und eine Art Tradition zu bestätigen.

Körperbau: Sumotori werden im Westen gerne als fette und unflexible Menschen gesehen. Gewichte von 190kg bei 1,90m Körperhöhe sind möglich. In der Regel gilt Gewicht [in kg] = Größe [in cm] — 0 bis 40. Den Rekorf hält aber Konishiki mit einem Gewicht von 280kg bei 184cm. Sumotori kämpfen mit den normalen Folgen von Übergewicht wie Gelenkbeschwerden und Herz-Kreilsauf-Probleme.

Manche Sumodiät kommt auf 10.000 Kalorien am Tag! Der Fokus liegt auf einer speziellen Form von Nabe (wörtlich: Kochtopf), dem Chanko-Nabe. (Viele Restaurants in der Nähe der Sumokampfhallen bieten Chanko-Nabe an.)

Ziel ist jedoch nicht die Masse an sich, sondern ein tiefer Schwerpunkt, der sich halt anders nicht erreichen lässt. Sumotori müssen zudem schnell und standfest sein. Die Muskulator ist stark ausgeprägt, aber nicht sichtbar. Was die Gelenkigkeit angeht, sind Sumotori teilweise erstaunlich. Viele beherrschen den Spagat.

Tagesablauf: Nach dem Aufstehen wird auf nüchternen Magen trainiert. Das Mittagessen ist protein- und fettreich und wird von einem Mittagsschlaf gefolgt. Auch das Abendessen ist protein- und fettreich. Alles dient der Gewichtszunahme.

Gehalt: 2001 lagen die offiziell genannten Zahlen bei 103.0000 円/Monat für einen Juryo-Rang und 282.0000 円/Monat für einen Yokozuna. Unter dem Rang Juryo wird kein Gehalt gezahlt, sondern ein ein Taschengeld durch das Heya (etwa 360-1800€ je nach Rang).

Zum Gehalt hinzu kommen Sonderpreise, Siegprämien und Sponsorengelder. Beispiel: Der Turniersieger bekommt 100.0000 円. Der Sieg eines Maegashira über einen Yokozuna bringt 4.0000 円 pro Basho.

Nichtjapaner: Der erste erfolgreiche Ausländer war aus Hawaii. Heute dominieren sie die oberen Ränge, wobei die meisten aus der Mongolei stammen. Der Erfolg von Ausländer führte dazu, dass die Anzahl pro Heya wurde begrenzt. Und dass sie über Jahre alleine die Yokozuna stellten kratzt am Stolz der Japaner.

Kleidung und Frisur

Chonmage (丁髷) ist die Frisur der unteren Ränge und die von den Samurai bekannte Form des japanischen Zopfes.

Oichomage (大銀杏髷) darf man ab dem Rang Juryo tragen. Hier ist das Haarende in Form eines Ginkoblattes ausgebreitet.

Mawashi: Während des Kampfes und des Trainings tragen die Sumotori nur das Mawashi. Wenn sich der Maewashi im Kampf löst, was sehr selten vorkommt (Bsp.: Osaka Märzturnier 2017 am Tag 14), wird der Kampf angehalten. Mawashi-mata. Der Schiedsrichter erneuert den sich lösenden Knoten und der Kampf wird dann in der Position fortgesetzt, in der er gestoppt wurde..

Kesho-mawashi: ist ein spezieller Mawashi aus Seide. Er sieht aus wie eine Schürze und ist dekorativ bestickt. Er wird von den Makuuchi-Rängen beim Dohyo-Iri getragen.

Tsuna: ist ein breites, weißen Seil, das der Yokuzuna bei Zeremonien trägt. Es ist mit gazacktem Papier ausgestattet. Es sieht aus wie das Shimenawa, mit dem im Shintoismus heilige Orte und Dinge markiert werden. Der Ursprung genaue ist unklar. Zum einen gilt der erste Yokozuna Akashi Shiganosuke als Erfinder. Zum anderen soll es bereits im 9. Jahrhundert getragen worden sein. Das Tsuna wiegt etwa 20kg und wird für jedes Turnier neu hergestellt.

Basho (siehe nächster Blog)

Das Basho ist ein Sumoturnier. Jährlich finden 6 Turniere statt, die jeweils 15 Tage dauern. Ein Sumotori im Makuuchi-Rang kämpft jeden Tag einen Kampf. Eingebettet sind die einzelnen Kämpfe in eine Vielzahl von Zeremonien und Rituale.

Banzuke (siehe übernächster Blog)

Die Sumotori sind in verschiedene Ränge sortiert, die die Banzuke bilden. Die obersten 5 Ränge werden Makuuchi genannt und umfasst 42 Rikishi. Die Mukuuchi-Ränge sind (aufgesteigend genannt): Maegashira, Komosubi, Sekiwake, Ozeki und Yokozuna. Die unteren Ränge heißen (absteigend) Juryo, Makushita, Sandanme, Jonidan und Jonokuchi, was der Einsteigerrang ist.

Frauensumo: Es gibt kein profesionelles Frauensumo. Traditionell waren Frauen nicht erlaubt, werder als Kämpfer noch aus Zuschauer. Selbst heute ist es Politikerinnen nicht erlaubt, bei der Siegerehrung das Dohyo zu betreten. Als Zuschauer sind Frauen erst seit Ende des 19. Jahrhunderts erlaubt. Im 17. Jahrhundert gab es Frauensumo, aber nur als Belustigung und Parodie. Viele Kämpferinnen waren Prostituierte. Gemischte Kämpfe galten als „Kampf der der Gschlechter“. Solche Spektakel wurden 1873 als anrüchig verboten. Es gab eine kurze Phase von Frauen-Sumo während WWII, als die Männer an der Front waren. Heute gibt es eine kleine Amateurliga mit etwa 300 aktiven Ringerinnen. International gibt es 17 Verbände.

[Stand: April 2017]

![[2014] Tokyo around Sumo 05](https://www.seidenpriester.de/wp-content/uploads/2009/02/2014-Tokyo-around-Sumo-05.jpg)

![[2014] Tokyo around Sumo 14](https://www.seidenpriester.de/wp-content/uploads/2009/02/2014-Tokyo-around-Sumo-14.jpg)

![[2014] Tokyo around Sumo 03](https://www.seidenpriester.de/wp-content/uploads/2009/02/2014-Tokyo-around-Sumo-03.jpg)

![[2014] Tokyo around Sumo 10](https://www.seidenpriester.de/wp-content/uploads/2009/02/2014-Tokyo-around-Sumo-10.jpg)

![[2014] Tokyo around Sumo 09](https://www.seidenpriester.de/wp-content/uploads/2009/02/2014-Tokyo-around-Sumo-09.jpg)